En las dos entregas anteriores les he platicado sobre mi tío bisabuelo, el General Brigadier Pablo González Moya, lo poco que sé sobre su vida personal pero que nos arroja datos relevantes para conocer su personalidad, su trayectoria militar y su papel en los años convulsos posteriores a la Revolución. Sin embargo, ningún recuento de su vida estaría completo sin referirse al episodio que marcó su destino final y que lo inscribió, de manera definitiva, en la historia de la lealtad militar en México.

El final de Pablo González Moya no ocurrió en un campo de batalla ni en medio de una victoria, sino en la soledad de un paraje del norte del país, lejos de los discursos y de los honores. Allí, perseguido y sin posibilidades de escape, tomó la decisión que daría sentido a toda su trayectoria.

(Versión adaptada a partir del relato “Una tumba, una lágrima, un recuerdo”, Tropas revolucionarias, 2012)

Tras el asesinato de Venustiano Carranza, el general Francisco Murguía desconoció al gobierno de Álvaro Obregón mediante el llamado Plan de Saltillo, lo que lo convirtió en objetivo prioritario de las fuerzas federales. Encabezadas por el general Joaquín Amaro, dichas tropas iniciaron una persecución implacable destinada a capturarlo, lo que equivalía prácticamente a una sentencia de muerte.

Gracias a la advertencia del general Porfirio Cadena, Murguía logró salir de Saltillo y emprender una huida desesperada. Ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos desde Coahuila, decidió internarse en Nuevo León y dispersar a sus hombres, esperando una oportunidad para continuar la rebelión.

Solo tres oficiales permanecieron a su lado: José Carlos Murguía, Ernesto Aguirre y Pablo González Moya, este último conocedor del terreno por ser originario de Parras. Juntos recorrieron caminos solitarios, llanuras y sierras, soportando hambre, sed y el constante peligro de ser descubiertos, hasta llegar a las márgenes del Río Bravo, en territorio tamaulipeco.

El río crecido les impidió cruzar, por lo que enviaron a un guía en busca de una canoa. Mientras lo esperaban, Murguía se separó del grupo para buscar alimento en un poblado cercano. Entonces el guía regresó, pero no venía solo: volvió acompañado de fuerzas federales, traicionando a los tres generales.

Interrogados y conscientes de que la tortura podía obligarlos a delatar a su jefe, Pablo González Moya tomó una decisión extrema. Solicitó hablar con el oficial al mando y ofreció revelar el paradero de Murguía, con la condición de que antes fueran ejecutados sus compañeros, para evitar cualquier duda sobre su lealtad.

“Mi teniente coronel, yo le digo donde se encuentra el general Francisco Murguía, sólo le pido un favor, que antes de hablar mate usted a mis acompañantes, no quiero que el día de mañana digan que yo fui el traidor.”

El teniente coronel encontró lógica en lo dicho por Pablo González y ordenó el fusilamiento de ambos hombres, entonces mandó llamar a Pablo y le mostró los cadáveres, esperando la respuesta ansiada del paradero del General Murguía.

Pero Pablo lo dejaría atónito, ya que una vez que González Moya confirmó que ambos habían caído y, sin intentar huir, enfrentó su propio destino. Abriendo su camisa, ofreció el pecho al teniente coronel y le dijo: “ahora sí va a ver usted cómo mueren los valientes, máteme porque yo no soy ningún cobarde ni ningún traidor, yo sólo quería estar seguro que nadie delataría a mi general Murguía” demostrando que su sacrificio no era traición, sino la forma última de proteger a su general. Momentos después, él también cayó abatido por las balas federales.

A los treinta y siete años, Pablo González Moya enfrentó la muerte con una serenidad que solo nace de la convicción profunda. No era un hombre viejo ni agotado por el tiempo; era joven aún, con una vida que pudo haber seguido otros rumbos. Sin embargo, eligió el camino más difícil: aquel en el que el honor pesa más que la propia existencia. Su decisión no fue impulsiva ni temeraria, sino consciente, y en ella dejó constancia de una lealtad que pocas veces se repite en la historia.

Recordar su final no solo me despierta admiración, sino también una ternura silenciosa. Hay algo profundamente humano en saber que, aun en la antesala de la muerte, pensó primero en proteger a otros y en salvaguardar su palabra. Ese gesto, más que cualquier rango o hazaña militar, es el que da verdadero sentido a su nombre.

Hablar de Pablo González Moya es, para mí, motivo de orgullo, pero también de profundo respeto, un respeto que no es solo personal, sino compartido y transmitido, como un legado, dentro de mi familia, generación tras generación. Su historia no invita a la exaltación de la muerte, sino a la reflexión sobre el valor de la lealtad, el honor y la dignidad, virtudes que, aun hoy, siguen siendo necesarias y profundamente admirables.

Y yo sigo aquí contando cada vez que puedo su legado, porque mientras su historia sea contada, su sacrificio no habrá sido en vano. La memoria es, al final, la forma más justa de rendir homenaje a quienes eligieron no traicionarse a sí mismos.

No queda nada más que añadir. Su vida terminó joven, pero su acto final fue completo. Y a veces, eso basta para entenderlo todo.

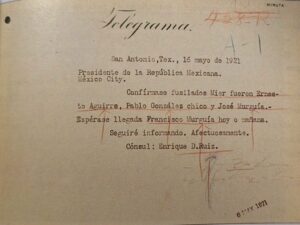

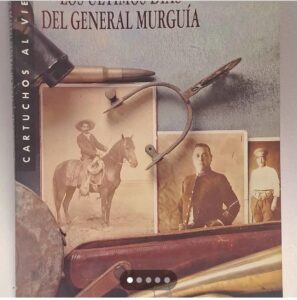

En el libro “Los últimos días del General Murguía” deFrancisco L. Urquizo, Colección: Cartuchos al Viento,Editorial: SEP (Libros del Rincón) Año: 1994 también está consignada esta historia, aquí les comparto la foto del General Pablo González ya fusilado, que aparece en este texto, la historia de lo que aconteció y el telegrama donde informan de su muerte y la de sus acompañantes: